山梨県が2つの報告書を公表

6月5日に山梨県の長崎幸太郎知事が記者会見をし、『富士山新交通システム調査検討業務委託・業務実績報告書』(以下、『実績報告書』)と、それを基に県が作成した『富士山新交通システムに係る令和6年度調査検討結果報告』(以下、『結果報告』)を発表しました(下図)。これは昨年11月にそれまでの鉄軌道方式による富士山登山鉄道構想(LRT車両)からゴムタイヤで走る車両を用いた富士トラム構想(ART車両)へ方針転換後、トラムについて調査してきた内容をまとめたものです。その内容について県は「トラムに優位性があることが確認できた」と宣伝しています。しかし、両報告書には様々な問題点があります。県議会6月定例会では、両報告書の問題点等について、日本共産党の菅野幹子県議が一般質問を、私が関連質問と総務委員会での質疑をおこないました。

議会に事実と違う答弁を繰り返す

日本共産党は繰り返し、現在も一部で運行している電気バスを活用すれば、登山鉄道もトラムも必要ないという立場で取り組んできました。県は今回の報告書で電気バスを含めた新交通システムの検討を行ないながら、それと同時期に行なわれていた昨年12月議会、今年2月議会で日本共産党の質問に対して「電気バスを検討する予定はありません」と答弁していました。6月議会の総務委員会で、なぜ答弁と違い「検討をおこなったのか」と質すと「御党をはじめ、繰り返し検討せよというご要望でしたので、改めて検討した」と答弁しました。しかし、議会に対して県の事業について事実と異なる答弁を繰り返したことは、その内容の如何に関わらずあってはならないことです。議会に対して正式な訂正と謝罪を求めましたが、「謝罪するつもりはございません」と否定しました。議会に対する姿勢が問われます。

電気バスでも軌道法が適用できると認める

県はトラムは磁気マーカー誘導システムを搭載するため、自動車道路であっても軌道法を適用し、観光バスや自動車などの一般車両を通行規制して、来訪者数をコントロールできると説明してきました。一方、私たちが提案している電気バスは道路交通法の適用となり、軌道法が適用できないので、それ以外の一般車両を規制できないと説明してきました。

これに対して、6月議会の本会議での一般質問と関連質問で、大阪関西万博で運行している「磁気マーカー誘導式」の電気バスを例に、電気バスでも磁気マーカー誘導システム搭載できるのだから、軌道法を適用し、一般車両を通行させずに来訪者コントロールが可能かと質問すると、「軌道法の適用があると考えている」とはじめて認めました。

誤解を与える情報を発信

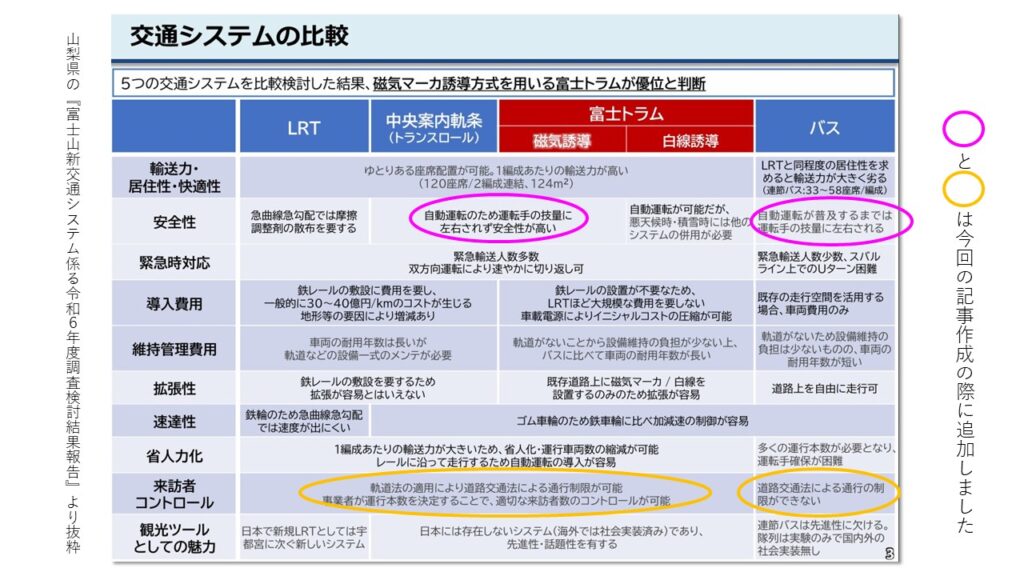

ところが、『結果報告』では、トラムや電気バスなどの交通システムを比較した表の「来訪者コントロール」の項目で、トラムは「軌道法の適用により道路交通法による通行制限が可能」と書いてあるのに対し、電気バスは「道路交通法による通行の制限ができない」と記載しています。これは、先ほどの答弁にあった、バスでも「軌道法の適用がある」という内容と異なり、誤った情報発信にあたります。

さらに『結果報告』の同表の「安全性」の項目では、トラムは「自動運転のため運転手の技量に左右されない」と記載しているのに対し、電気バスは「自動運転が普及するまでは運転手の技量に左右される」と記載しています。しかし、県はトラムは磁気マーカー誘導だから自動運転が可能と説明してきたわけですから、電気バスにも磁気マーカー誘導が搭載可能と認めた以上、両方「自動運転が可能」と同様の記載をすべきです。ここでも誤った情報発信がされています。しかも、トラムが国内での自動運転の実証実験がないのに対して、電気バスは既に自動運転の実証運行が各地でおこなわれています。どちらが現実的であるかは明らかです。(下図のピンク色とオレンジ色で囲った部分を参照)

電気バスの乗車人数を最初から少なく設定

『実績報告書』では、運行計画の前提条件について、電気バスは1両23席と記載しています。しかし、国内では既に座って50人が乗車できる観光バスタイプの電気バスも生産・販売されており、このことは県議会質問でも提案し、検討対象に加えるように求めてきました。

50席のバスなら、『実績報告書』での「運転本数」や「必要車両数」、さらに『結果報告』の「人件費」なども約半分になる計算です。こうした検討をおこなえば、電気バスの運行経費はさらに少なくて済むことになります。

県は電気バスはトラムよりも居住性が劣ると言いますが、居住性については最初から統一する必要はないと考えます。県はトラムの往復運賃を1万円と想定していますが、50人乗りの電気バスを活用すれば事業費やコストをもっと抑えられ、そうなれば運賃を含めて収支の計画が変わってきます。居住性が少し狭くても運賃が1万円でなく、もっと安くていいという判断もあるはずです。そうした選択肢も示して議論すべきです。

運営・維持管理費について意図的に表示か

『結果報告』の年間維持コスト試算はトラムが現状49億円、電気バスが51.7億円としています。しかし、『実績報告書』では「運営・維持管理費用」として、トラムが88億円、電気バスが81億円とバスのほうが少なくなっています。『結果報告』と『実績報告書』の違いは何か、総務委員会で質問しました。県の答弁は『結果報告』は単年度のもので、『実績報告書』の金額は「5年目の営業費用の金額」であり、「減価償却費などが含まれている」というものでした。

私が重ねて「『実績報告書』の数値を採用するならば、運営・維持管理費でも電気バスのほうが低くなるという理解でよいか」と質すと、「この調査に基づけばバスのほうが少し低い」と認めました。専門的業者が調査した報告書から、県が意図的に抜き取って電気バスの維持コストを高く見せているのではないかとも受け取れます。

しかも、先ほど指摘したように、電気バスが50席の車両なら、運営・維持管理費用の内の人件費が約半分になり、自動運転となれば更に減少することになります。

付帯構造物について車両の違いを考慮していない

『実績報告書』ではトラムと電気バスの初期費用を試算しています。その中で擁壁やトンネル、橋梁などの「付帯構造物」の整備費用について、電気バスとトラムを同じ30億円としています。車両の長さや重量が違うのに、なぜこれらが同じ金額なのか質問しました。

それに対する答弁は「調査が時間的な制約もあり、あくまでも、これまで登山鉄道構想で示してきたLRTと比較して、トラムがどうなのかを示すために、附帯構造物やライフライン整備などは一旦同額で設定しており、詳細なものを調査しているわけではない」「あくまでも比較するために、同額に置いている」というもの。“時間がなかったから、とりあえず同額にしておいた”と言っているわけです。すでに一部で採用され、富士スバルライン上を走っている電気バスだったら過度な橋梁の補強やトンネルの拡幅も必要ないはずですが、それらは考慮せずに比較している実態が見えてきました。

同じく『実績報告書』での初期費用比較の内、「駅(停留所)」について、トラムも電気バスも同じ37億円としていますが、電気バスは車両の長さがトラムより短いことから、整備費も電気バスのほうがより少なくて済むのではないかと質しました。答弁は「車両の長さということはあるが、(トラムは登山鉄道と違い駅が簡素で済むので)それほど大きな設備が必要になるかどうかは、トラムもバスも変わらないと考えているので、今回は同額で設定した」という内容でした。トラムは2編成連結で全長60メートルにもなるのに、車両の長さを考慮せずにバスも同じ金額で試算しているわけです。

「トラムに優位性がある」とは到底言えず

以上のような質疑を通じて報告書の問題点を質す中で、電気バスでも軌道法を適用して来訪者数のコントロールが可能であること、初期費用や運営経費でもトラムより電気バスのほうがもっと安くできることがみえてきました。また、報告書の各所で暫定的な考え方や数値にとどまっていることも明らかになりました。県が宣伝しているような「トラムが一番“優位性”がある」などとは、とても言えない状況だと考えます。

また、『実績報告書』では、広島市で導入されていた新交通システム「スカイレールサービス(ロープウェイとモノレールを合わせたような乗り物)」が、26年間運行してきたものの昨年4月に運行終了になったことを例に挙げて、「車両製造数が少なく他に普及しなかった路線では、事業の終了や、システムの変更を検討している事例がある」と述べています。トラムのような特殊な車両については、例え開業できたとしても、メンテナンスのコストがかさんで事業を継続できないリスクがあるという指摘です。広島市ではスカイレールに代わる公共交通として、現在は電気バスが採用されているそうです。すでに一般化しつつある電気バスの方が、よほど“優位性”があるのではないでしょうか。

公道でのデモ走行できず

県議会6月定例会の菅野幹子県議の一般質問に対して、県は「今後、富士トラムの候補になりうる車両でのデモ走行を検討してまいります」と答弁しました。総務委員会で、デモ走行は富士スバルライン上で行なうのかと質すと、「公道以外の県有地で行なう」と答弁。しかし、登山鉄道構想の際にLRTがスバルラインの急勾配・急カーブが重なる区間を通行することは厳しいと指摘があったことからも、そこをトラムが通行できるか実際に確かめなければ意味がありません。そもそも国内でトラムを製造している事業者は未だ存在せず、仮に中国製のトラムを使用するにしても車幅が広く、道路交通法に反すると言われています。

このようにトラムは実現性が低いと考えますが、県は今年も5600万円もの検討費用を予算化しました。登山鉄道構想から合わせると既に2億円を超えています。また、技術的に確立していない内容を繰り返し広報誌で特集していることも看過できません。一刻も早く富士トラム構想を撤回させるために、引き続き取り組んでいきたいと思います。

*今回、とりあげた県の2つの報告書は県のホームページでご覧になれます。https://www.pref.yamanashi.jp/documents/118364/r6_houkoku.pdf https://www.pref.yamanashi.jp/documents/118364/r6_houkokusyo.pdf

*6月議会での一般質問や委員会質疑の議事録は県議会のホームページで公開され次第、こちらにリンクを載せる予定です。