山梨県議会決算特別委員会が11月17日まで行なわれ、委員会での審査を踏まえて、令和6年度決算の認定に反対しました。決算特別委員会の委員として審査に臨み、明らかになった課題と問題点を紹介します。

『富士トラム構想』~報告書の信ぴょう性が問われる

県は昨年11月に、それまでの『富士山登山鉄道構想』から『富士トラム構想』へ方針転換し、昨年12月議会でトラム構想について検討するための費用を補正予算で増額しました。そして、『業務実績報告書』と『調査検討結果報告』という2つ報告書をまとめました(この報告書の内容と問題点については8月26日の活動報告で紹介しました)。

同じ昨年12月議会の一般質問で、日本共産党の菅野幹子県議が「電気バスについても真剣に検討すべきだ」と求めたのに対し、県の答弁は、電気バスについて「真剣な検討を行う予定はありません」というものでした。この答弁が本当なら、この2つの報告書におけるトラムと比較した電気バスの検討結果は、“真剣に検討したものではない”ということになります。しかし、決算委員会で「この答弁を訂正するのか」と質したのに対して、県の答弁は「訂正しない」というものでした。

税金を使って行なう県の事業で、“真剣に検討しない”というのでは、行政に対する県民の信頼を損なうものであり、事業を実施した県の姿勢として認められません。そして、県の報告書が結論付けた「トラムが一番優位性がある」との結果の信ぴょう性も問われます。

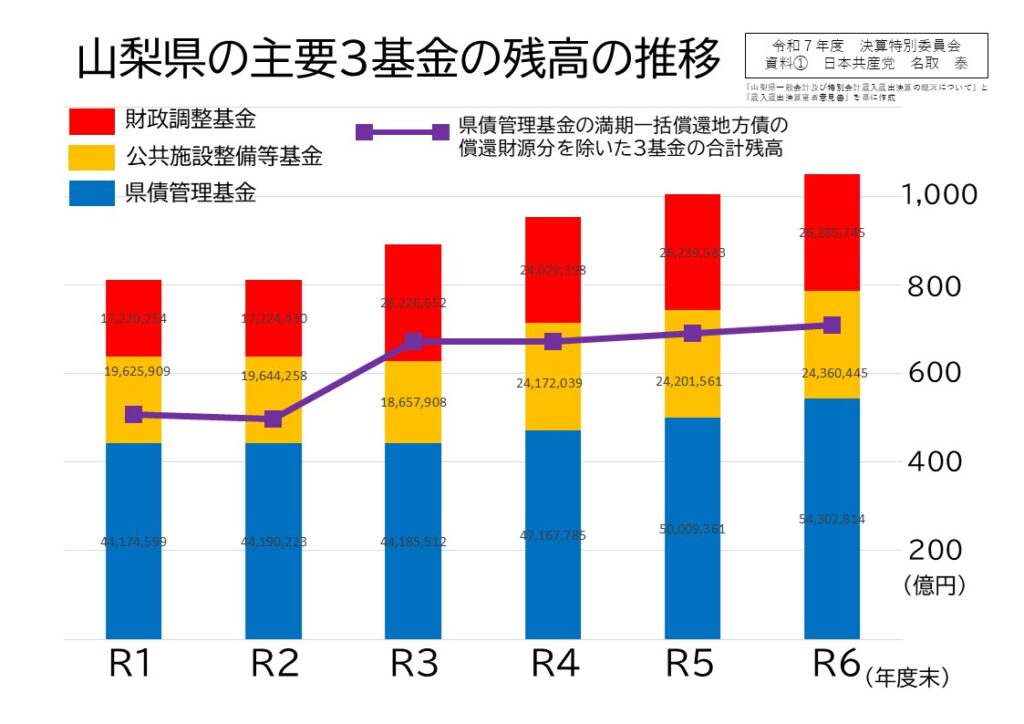

基金残高1千億円超~もっと県民へ還元を

山梨県の主要3基金(財政調整基金、公共施設整備基金、県債管理基金)の残高の合計は毎年増え続け、令和6年度末残高で前年度に続き1千億円を超えました(下図参照)。加えて、決算委員会では令和6年度は3基金の合計で96億円の取り崩しをしなくて済んだとの説明がありました。使途を特定しない財政調整基金だけでも、予定していた50億円を取り崩さなかったとしています。

一方で、令和6年度は今に続く物価高騰が県民生活に重くのしかかった年でした。日本共産党は、医療・介護・福祉施設への支援の拡充、中小零細企業への賃上げ支援や学校給食費無償化をはじめとした市町村への支援の実施など、様々な政策を提案してきましたが、基金を有効に活用すれば、これらは十分実現できたのではないでしょうか。6年度決算は県民のくらしと営業を守る上で十分な予算執行であったとは言えず、もっと県民に還元するべきだったと考えます。

防衛産業への参入支援~本当に“防衛だけ”か

山梨県が昨年度から始めた「航空宇宙防衛関連産業」への参入支援事業。この分野が成長産業であること位置付けて、県内企業の参入を後押しすることが目的だとしています。これに対して日本共産党は当初から「住民福祉の増進をはかることを目的にする地方自治体で、兵器開発につながる防衛関連産業への参入支援は行なうべきではない」と求めてきました。

そもそも県は防衛関連産業への参入支援と言っていますが、日本の防衛のためだけに使用される軍需品に限定することは可能なのでしょうか。決算委員会でそのことを質すと、“県内企業が技術力や部材を提供した製品を何に使うかは相手企業の判断”との認識が示され、県としては限定するすべがないことを認めました。

現在、国内生産されている軍需物資の多くは、アメリカ製のものを日本の企業が生産したり組み立てたりするライセンス生産となっています。さらに政府はライセンス生産したパトリオットミサイルなどをアメリカへ輸出できるようにしてしまいました。そして、アメリカはそれと同じミサイルを他国へ実際に提供をしています。県内企業が生産に係った軍需品が、他国で使用される可能性があります。こうしたことを検証しないままの支援では、到底“防衛のため”とは言い切れません。県内企業の技術が世界の戦争に利用されることのないよう、兵器開発につながる産業支援はやめるべきです。

プロポーザルによる契約が増加傾向

県が事業を外部に委託する際、一般競争入札が原則となっていますが、価格だけでなく業者の企画力や技術力などを見定めて業者を選定する場合、例外的にプロポーザル方式で行なわれることがあります。これは、業者側が企画提案を行ない、それを県が設置した審査委員会で審査し、委託業者を選定するしくみです。山梨県ではプロポーザル方式が増加傾向で、年間180件を超える年もあります。県の監査委員会からも公平性の確保が必要だと指摘されています。特に毎年プロポーザル方式で同じ内容の業務委託を募った場合、前年度に受託した業者が有利となる傾向があり、公平性が損なわれる心配があります。

プロポーザル方式で行なわれた事業のうち、農政部の『農畜水産物戦略的輸出拡大業務委託』は、令和2年度から6年度までの5年連続で同じ業者が業務委託を受けている実態があります。委託金額は5年間で1億7千万円を超えます。決算委員会では公平性が確保されていたのかを様々な角度から質しました。

契約審査に様々な“抜け穴”が

県は公平性を保つために、審査委員会には外部から専門家を外部委員として数名入れ、毎年入れ替えるとしています。今回問題にした『~輸出拡大業務委託』はどうだったのかを質すと、「外部委員3名のうち、2名は前年度と同じ人物」と回答。県が決めたルールが守られていない実態が明らかになりました。 また、企業名を伏せて審査をしているので公平性は保たれるとも説明していますが、前年度の業者が企画提案書に前年度の実績を書き込んだり、審査の際のプレゼンテーション(企画説明)で、そのことを述べたりすれば、企業名が特定されてしまいます。このことを規制する注意書きが、県の作成した『公募要領』に書かれていないこともわかりました。こうした様々な“抜け穴”がある状況で契約が繰り返されてきたことは見過ごせません。

県の監査委員会からは、毎年継続して同様の業務委託をしている場合は、プロポーザル方式から一般競争入札に変更することを検討すべきだという意見も出されています。実際に『~輸出拡大業務委託』について、その業務内容などを5年度と6年度で比較すると、ほとんどの項目で共通していることが分かります(下図参照)。決算委員会ではパネルでそのことを示し、競争入札へ移行をすべきだったと指摘しました。合わせて、これまでのノウハウを活かせば業務委託する必要もないと意見しました。